イニング別得点数と継投との関係について考えてみた件

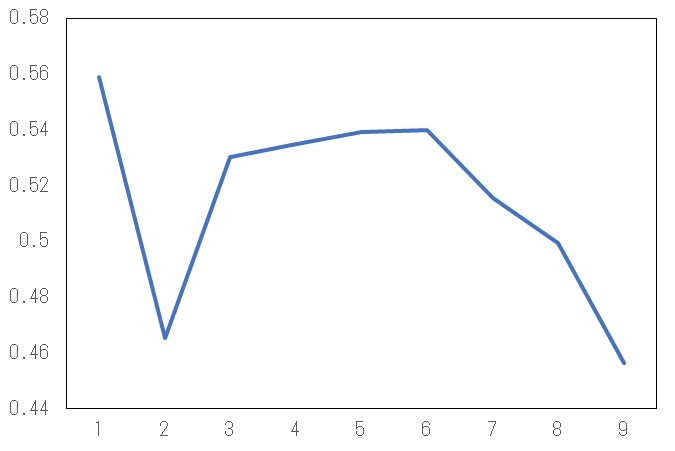

MLBにおけるイニング別得点数については、以前の記事でも紹介したとおり、次図のとおりであり(図は2016~2020年の平均値)、最初の山が初回であり、その次に中盤に大きな山がやってくるイメージとなっている。

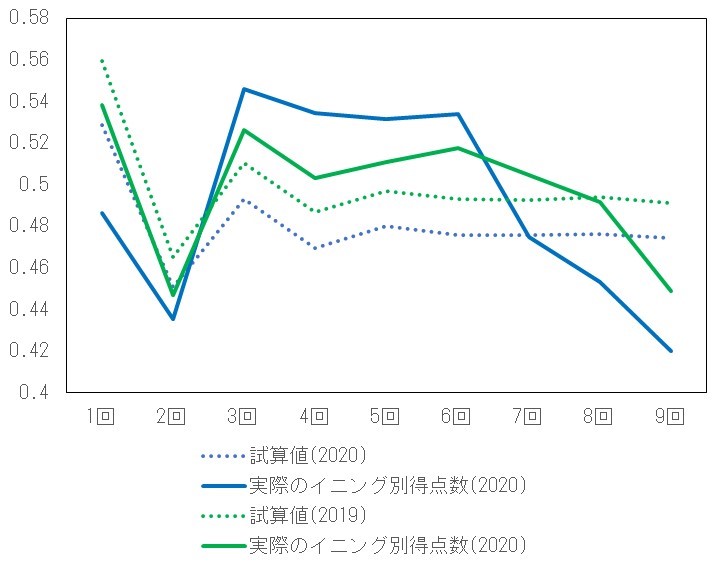

一方、イニング中に期待できる得点数に関しては、以前の記事で「打順のあり方」について分析した際にモデルを構築しており、モデルの妥当性を検証する意味を含め、モデルに基づく試算値と実際の数値とを比較してみた。例えば、2019年と2020年について、実際の数値と試算値を表示すると、次図のとおりである。

まず、前提としてこのモデルを使った試算値の求め方について説明させて頂きたい。まず各打者の打撃成績を仮定する。具体的には、Baseball-referenceに基づき、MLBにおける1番打者から9番打者までの打順別打撃成績(全チーム・シーズン平均値)を用いた。そして、各打者は何巡目の打席であるか、打順が巡ってきたときのアウトカウントや走者状況などにかかわらず、常に当該仮定どおりの確率で安打を放ち、四球を選び、あるいは凡退するとの前提を置いた。

モデルでは、テクニカルなことを言い出せば、例えば盗塁や盗塁死、犠打や犠飛などの可能性を排除しているなど、割り切っている点がいくつかあるのだが、最も現実離れしているのが、この「常に仮定どおりの確率で」安打等が発生するとの前提である。

その上で、モデル上の試算値と実際の数値との乖離幅をみてみると、大きく3つの発見があった。

まず第一に、全体としてみれば乖離幅は限定的であり、試合全体としてみたとき、モデルはまずまず妥当といえそう、ということだ。

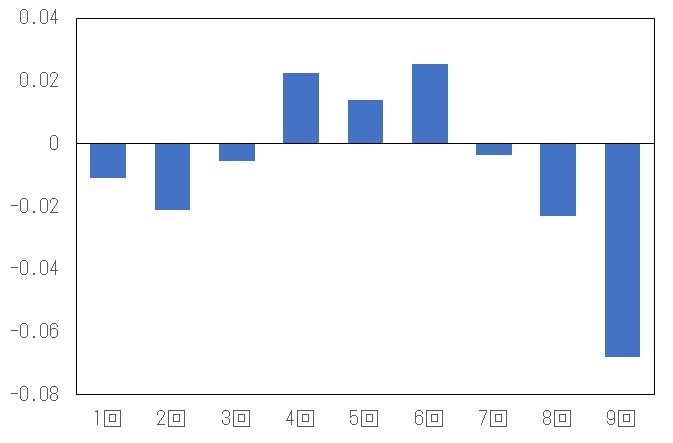

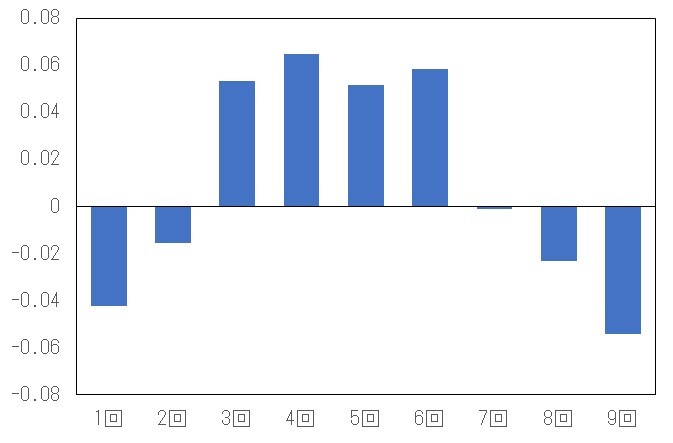

そして第二に、モデル上の試算値は、実際の得失点数と比べ、序盤と終盤がやや高めに、その反面、中盤は低めに計算されていることだ。

この主因は、上述のとおり、このモデルが「常に仮定どおりの確率で」安打等が発生するとの前提に基づいているからだと考えられる。実際、MLBの投手の被打率について、投球数別、打者との対戦回数別にみると、投球数が増えるほど、また試合中の対戦回数が増えるほど高まっている。つまり多くの場合において、先発投手は徐々に疲れてくるし打者の目も慣れてくるため、徐々に打たれやすくなり、ベンチでは4~6回にかけて継投を考えるべきタイミングがやってくる、ということだ。

また、終盤、特に9回について、実際の得失点数が試算値を大きく下回っているのは、各チームとも好投手をクローザーに据え、失点リスクの制御に力を入れているからだろう。

そして第三に、1989~2019年までのデータに基づく試算結果と、2020年にかかる試算結果とでは、後者の方が試算値と実際の値との乖離幅が大きいことだ。むろん、2019年以前も年による振れはあるし、特に2020年はシーズン試合数が少なかった(60試合)点も割り引いて考える必要があるが、2020年においては試算値と比べ、例年以上に序盤の失点数が少なく中盤の失点数が多い点には注目したい。

以前の記事でも説明したとおり、コロナ禍に見舞われ、試合数を大幅削減した2020年シーズンにおける投打のバランスは、総じてみるとやや投手優位に振れた。こうした中、投手の失点数をイニング別にみると、序盤が少なく、けれど中盤にかけてやはり高まっていることは示唆に富んでいる。一つの仮説として、先発投手の疲労蓄積度が抑制されるもとでは、立ち上がりの失点確率が低下するが、だからといって長いイニングにわたり低い失点確率を維持できるわけではなく、継投策の必要性は必ずしも低下しない、ということがいえないだろうか。

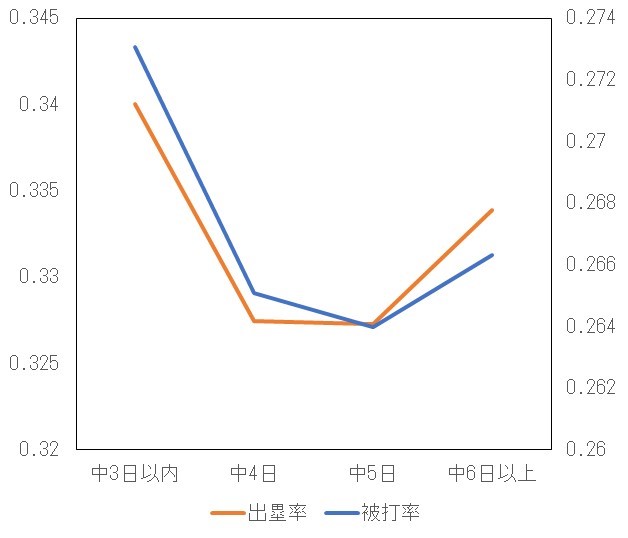

これに少しだけ関連して、MLBにおける先発投手の登板間隔と被打率等との関係について整理してみた。これをみると、登板間隔を広げても直ちに先発投手のパフォーマンスが向上するとは限らないことがうかがえる。むろん、登板間隔の長い投手というのは、単にローテーションの谷間を意味する場合も多いため、この数値を額面どおりに受け止めることは難しいが、ただ、中4日と中5日を比べてもパフォーマンスの差はほぼないといってよい。

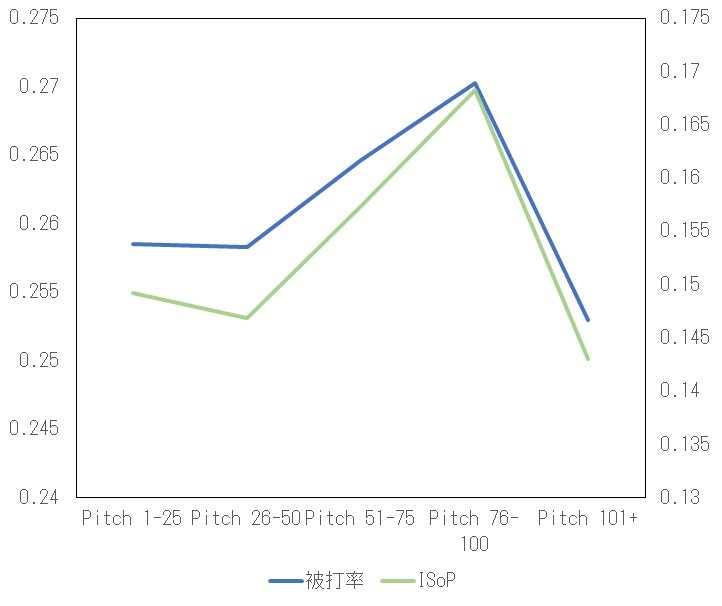

一方、投球数が増加するにつれ、被打率が高まることは間違いなさそうだ。投球数が100を超えたときにパフォーマンスが良好なのは、良好なときに限り続投させる運用がとられているからだろう。

これらのデータは、MLBにおいてなぜ早めに継投するのか、そしてなぜ中4日制を維持するのか、という疑問に対する一つの答えを導いているように思える。

ここで「一つの答え」という表現をとったのは、投手の登板間隔や投球数については、失点リスクの制御の観点のほか、故障リスクの抑制などの観点があるからだ。正直、筆者はスポーツ医学の門外漢なので、登板間隔や投球数と故障リスクとの関係について論じる能力をもたない。ただ、日米ともトミー・ジョン手術の経験者数が増えていることは事実だ。昔に比べ、一層、投手の投球の質が高度化している中、プロ入り前(アマチュア時代)まで含め、登板過多を回避する努力が必要なことだけは間違いないだろう。

その上で、MLBにおいて中4日制が崩れない極めて直接的な理由は、ロスター(出場選手枠)にあるのではないかとみている。一軍登録枠の範囲内での自由度の高いNPBと異なり、MLBでは投手13人までという制約がある(因みに「二刀流」は投手枠13人に含まれないため、エンゼルスの大谷投手は、チームの投手出場枠の確保という意味でも価値が高い)。現実にはNPBでも投手の一軍登録は13人前後というケースが一般的なのだが、人数制約があるもとで、先発投手に投球数制限を課して継投をできるようにするためには、救援投手陣の駒数が必要となり、簡単に先発投手数を増やしにくいとみられる。むろん、ルールを改正し、ロスターの枠を拡大することも考えられるが、球団経営者にとってはコスト増要因になってしまうし、シーズン中の先発回数の減少となると、先発投手の年俸減につながりかねず、なかなか話が進まないようだ。

前回記事で述べたとおり、今シーズン、NPBでは9回までで試合を打ち切る方針であり、一つの可能性として継投のタイミングが一層早まり、イニング別得点数をみても中盤にかけてやってくる「山」がなだらかになるかもしれない、とみている。投手の分業のあり方と失点リスクの制御との関係は、このブログの主題の一つでもあり、引き続きフォローしていきたい。